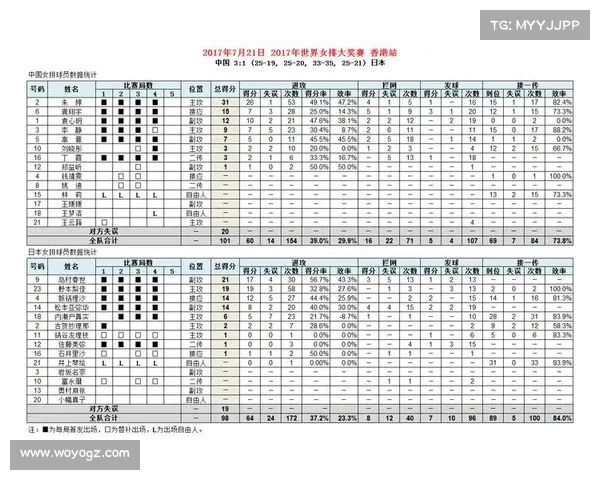

贯穿整个七月的2017世界女排大奖赛,以密集的分站赛事点燃了全球排球迷的热情。从7月7日首周宁波昆山安卡拉等多地同时开战,到7月21日第三周中国香港日本等赛区激战正酣,历时三周的全球辗转角逐,最终于8月2日至6日在南京迎来巅峰对决的总决赛。这不仅是一场持续近一个月的顶尖排球盛宴,更是各国劲旅争夺奥运积分检验队伍实力的关键舞台。中国女排坐拥宁波与香港双主场之利,其赛程布局尤为引人注目。

赛程结构解析

大奖赛延续其经典赛制:预赛阶段由12支核心队伍分成三组,在连续三周内辗转全球不同分站赛区进行单循环较量。2017年的分站赛紧密衔接:第一周(7月7-9日):宁波昆山安卡拉;第二周(7月14-16日):澳门日本哈萨克斯坦;第三周(7月21-23日):香港新加坡土耳其。每支队伍每周参与一个分站的三场比赛,强度极大。

预赛结束后,根据三周累积的胜负场次与积分,排名前五的队伍将自动获得南京总决赛的入场券。东道主中国队作为第六支队伍直接晋级,与五强会师南京奥林匹克体育中心体育馆,于8月2日至6日展开最终角逐。这种“分站积分+东道主直通”的阶梯式晋级模式,既保证了高水平队伍通过多周实战证明实力,也为总决赛注入了主场氛围。

地域分布特征

2017年大奖赛分站赛地点呈现显著的区域集中特点。亚洲地区承担了大部分赛事:仅在中国境内就设立了宁波昆山(第一周)澳门(第二周)香港(第三周)四个分站,加上日本的札幌站(第二周)和新加坡站(第三周),亚洲分站占比超过半数。这不仅反映了亚洲排球市场(尤其是中国)的蓬勃活力,也为亚洲队伍(如中日泰)提供了更多主场优势。

值得注意的是,在主办城市的安排上,中国扮演了核心角色。不仅是分站赛举办场次最多的国家(拥有四个分站),总决赛亦落户南京。国际排联(FIVB)此举体现了对中国市场价值的看重及推动排球在亚洲发展的战略考量。正如时任FIVB主席阿里·格拉萨所言:“中国市场对全球排球运动的推广具有不可替代的引擎作用。” 这种地域分布强化了赛事的亚洲色彩,也对各洲队伍的适应能力提出了不同挑战。

中国女排路径

作为东道主与卫冕冠军,中国女排在本届大奖赛的赛程安排颇具战略意义。她们首周便坐镇宁波北仑主场,迎战美国意大利俄罗斯三强。此安排旨在利用主场之利开局抢分,同时尽快进入高强度对抗状态,为后续征程奠定基础(最终宁波站中国女排三战全胜夺冠)。第二周移师澳门,对阵美国土耳其意大利,赛程难度持续升级。

第三周,中国队转战香港红磡体育馆,这也是她们多年来的传统福地,对手包括日本塞尔维亚和俄罗斯。在香港站之后,队伍获得宝贵的约10天调整期,然后于8月2日在南京总决赛主场再次出击。主帅郎平当时强调利用分站赛“磨合阵容发现问题”,而总决赛的目标则是“检验训练成果冲击最好名次”。双主场优势(分站+总决赛)为中国队提供了强大的心理支撑和更少的旅途劳顿。

赛程竞技影响

大奖赛特有的“背靠背作战”模式(连续三周高强度比赛)对运动员的体能储备伤病管理及球队的阵容深度构成了严峻考验。队伍需要在短时间内辗转不同时区适应迥异的气候与场馆条件,同时持续面对世界级对手。体能专家指出,这种密集赛程下,轮换策略与科学恢复成为决定队伍表现可持续性的关键。

紧凑的赛程极大影响了各队的战略重心。对于志在总决赛乃至奥运会的顶级强队(如中美塞巴),大奖赛分站赛更多是练兵场和积分跳板,可能选择性保留核心球员或试验新战术。而对于力争总决赛名额的其他队伍(如意大利荷兰日本),则需在分站赛中每分必争。2017年,劲旅塞尔维亚在确保晋级后,总决赛阶段便进行了阵容轮换,以主力备战更重要的欧锦赛,体现了队伍对不同赛事权重的考量。

结语

2017年女排大奖赛以其清晰的全球分站布局(密集三周鏖战)与最终的南京巅峰对决,构筑了世界女子排坛盛夏的经典画卷。这一紧凑赛制既是顶尖强队竞技状态的试金石,也是新秀崭露头角的绝佳舞台。中国女排凭借双主场优势优化了征程,而密集赛程对所有队伍的体能管理和战略智慧提出了更高要求。

迪拜皇宫网站作为里约奥运周期后的一次重要集结,大奖赛不仅提供了奥运积分,更成为各队新阵容磨合的关键窗口。其亚洲主导的地域分布,深刻映射了全球排球运动发展的新格局。未来赛事设计或可进一步探索分站赛强度与球员健康的平衡点,并持续优化赛事在全球范围的普及性与竞技公平性,使女排大奖赛持续成为驱动全球排球运动发展的澎湃引擎。